“医生,我宁愿少活几年,也不想带着‘粪袋’过日子!”55岁的邓先生攥着直肠癌诊断书,声音里带着哽咽。身高162cm、体重81kg的他,因肿瘤几乎完全堵塞肠道,多家医院判定需切除肛门。但凭借一场“极限保肛”的手术,他最终守住了生活的尊严。

肠道被肿瘤“堵死”,传统手术要切肛门

邓先生在福建工作,今年4月突然出现“大便变细”“排便困难”,到当地医院一查,直肠里长了个鸭蛋大的肿瘤,几乎把肠道“堵死”了。更棘手的是,肿瘤距离肛门只有4cm。按照常规手术标准,必须切除肛门,在腹部开个“人工肛门”(造瘘),今后排便只能靠体外的造瘘袋。

“每天带着个塑料袋,怎么见人?”邓先生坚决拒绝。他辗转来到西南医科大学附属中医医院,肿瘤·血液病科团队先为他进行了3个月的新辅助放化疗。“放疗就像‘缩小灯’,把肿瘤从5cm缩到2cm,为保肛创造了条件。”科室李静副主任解释,“但放疗也会‘误伤’肠道,让吻合口愈合风险增加3倍。”

三大难题挡路,手术如同“盆腔里绣花”

即便肿瘤缩小,邓先生的手术依然是块“硬骨头”:

1.男性骨盆狭窄:男性骨盆天生比女性窄1/3,加上肿瘤占据空间,手术操作空间比“针眼”还小,就像在火柴盒里修手表。

2.肥胖带来的麻烦:邓先生BMI高达31(正常≤24),腹部脂肪厚达6cm,不仅遮挡手术视野,术后感染风险也比常人高5倍。更麻烦的是,他还合并肾结石、重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、痛风、下肢水肿等21种基础疾病,手术风险直线飙升。

3.超低位保肛挑战:肿瘤距肛缘仅4cm,传统手术需切除肛门,但西南医科大学附属中医医院肛肠科团队决定挑战“极限”——在肿瘤下方1厘米处切断直肠,保留肛门括约肌。这意味着,手术误差必须控制在毫米级。

“天河术”破局:切掉“受伤肠段”,接根“健康管道”

为解决放疗后肠道愈合难题,肛肠科团队决定采用最新的“天河术”,其核心是“扩大切除+健康肠段吻合”:

切掉放疗“受伤”的肠段:传统手术只切肿瘤上方10cm,而“天河术”把切除范围扩大到盆腔外的乙状结肠,彻底切除受放疗损伤的肠段。

用健康肠管重建通道:用健康肠管重建通道:将盆腔外未受放疗影响的结肠拉下来,与肛门上方的直肠残端吻合。这样一来,肠道接口处血运好、愈合快,吻合口漏的风险降低60%。

手术当天,肛肠科手术团队在邓先生腹部打了5个钥匙孔大小的切口,借助腹腔镜的“高清放大镜”,在狭窄的盆腔内精准分离肿瘤。由于男性骨盆空间狭小,医生们不得不像“穿针引线”般,用特殊器械一点点剥离肿瘤与括约肌的粘连。

术后先“搭临时通道” 肛门功能恢复还需时间

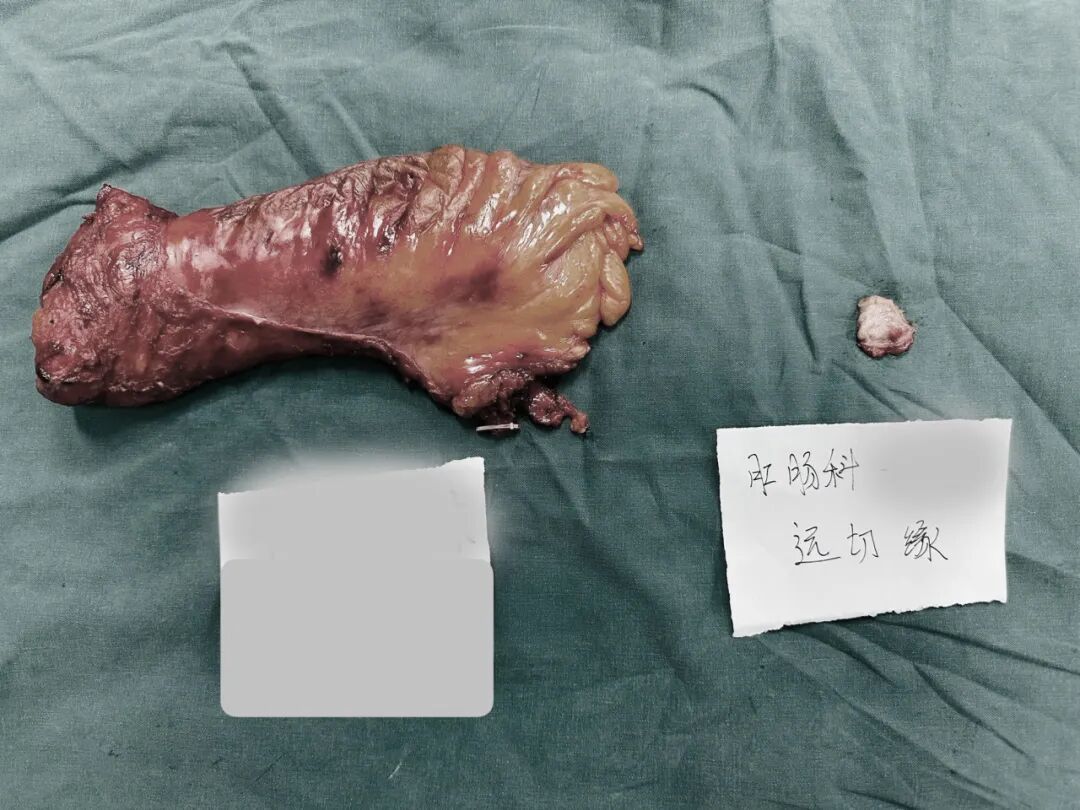

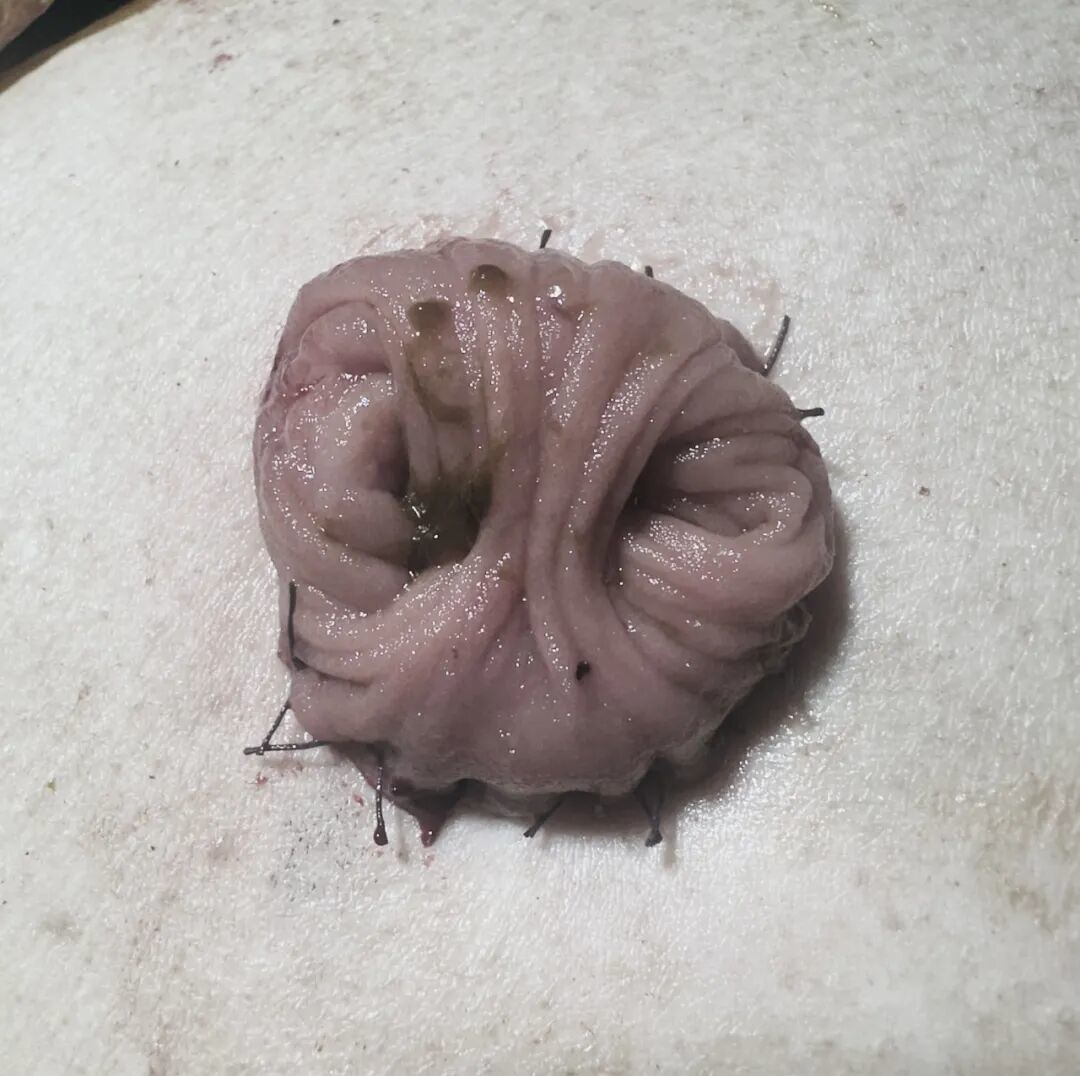

在肛肠科李五生主任的指导下,贾英田副主任、聂贵林主治医师、丁维主治医师经过6小时的精细操作,把肿瘤完整切除,成功为患者保留肛门。但邓先生并没有立刻恢复正常排便——医生在他的腹部开了个直径2厘米的临时造口,将一段小肠引出体外,粪便暂时通过这个“临时通道”排出。

“临时造口就像给肠道‘搭个脚手架’。”肛肠科副主任贾英田副教授解释,放疗后的吻合口需要3个月才能完全长牢,这段时间让肛门和吻合口“歇口气”,能大大降低感染和漏液风险。邓先生术后恢复良好,肛肠科护理团队会定期指导他学习如何护理临时造口、更换粪袋,帮助他适应这段恢复期,目前邓先生已顺利出院。

肛肠科副主任贾英田副教授介绍,接下来的3个月是关键的愈合阶段,医护团队会定期监测吻合口恢复情况,评估肛门括约肌功能。等肠道接口完全愈合后,邓先生将再次入院接受造口关闭手术,让肠道重新“走回”肛门。